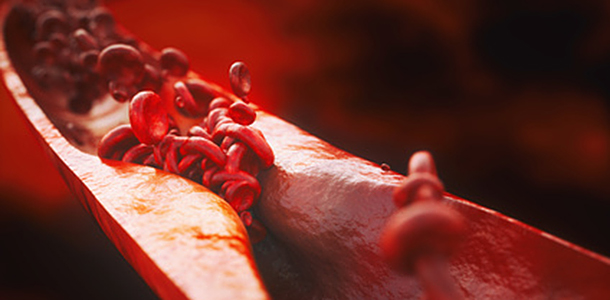

Die Atherosklerose ist eine der wichtigsten Ursachen für Herz- und Schlaganfälle. Forscher entdeckten jetzt eine neue Beziehung zu den Darmbakterien. Sie können offenbar die Entstehung von Plaques in den Arterien beeinflussen.

Eine Gruppe kanadischer Forscher untersuchte in einer Studie den möglichen Einfluss von Darmbakterien auf die Entstehung von Atherosklerose (Arterienverhärtung). Bei dieser Krankheit werden Cholesterin und andere Fette etc. in die Blutgefäße der Arterienwände eingelagert. Diese Plaques können in den verhärteten Arterien zur verringerten Versorgung mit Sauerstoff führen, weitere Folgen sind Gefühle von Brustenge und Blutgerinnsel, auch Herzinfarkte und Schlaganfälle können entstehen.

Die Forscher bestimmten bei 316 Teilnehmern die Plaque-Bildung in den Arterien, dazu die Blutwerte von metabolischen Produkten der Darmbakterien (Metabolite). Eine Gruppe der Teilnehmer hatte dabei ein Maß an Ablagerungen, wie man es von den traditionellen Risikofaktoren her vermuten konnte. Dazu gehören z.B. das Alter, männliches Geschlecht, Übergewicht, mangelnde Bewegung, Rauchen, hoher Blutdruck und zu hohe Cholesterinwerte. Eine weitere Gruppe der Teilnehmer schien vor der Entstehung von Atherosklerose besser geschützt zu sein. Sie hatten zwar ebenfalls hohe Werte bei den traditionellen Risikofaktoren, doch ihre Arterien waren in einem normalen Zustand.

Bei einer dritten Gruppe war die Atherosklerose nicht erklärbar. Bei diesen Teilnehmern fehlten die traditionellen Risikofaktoren, sie hatten dennoch hohe Plaque-Werte in den Arterien. Es zeigte sich, dass Patienten mit einer nicht erklärbaren Atherosklerose signifikant höhere Werte an toxischen Metaboliten im Blut hatten, die von Darmbakterien gebildet wurden. Dies konnten die Forscher nicht durch die Ernährung oder Nierenfunktionen erklären, sondern weist auf eine unterschiedliche Entwicklung bei den Darmbakterien hin. In der Forschung setzt sich zunehmend im Bereich des Mikrobioms die Annahme durch, dass die Funktion der Darmbakterien wichtiger ist als ihre Taxonomie (Klassifikationsschema). Mit anderen Worten, die bakterielle Gemeinschaft im Darm wird weniger davon bestimmt, wer im einzelnen dabei ist, sondern mehr davon, was die jeweiligen Bakterien tun und welche Produkte sie herstellen.

Diese Studie zeigt, dass das Darm-Mikrobiom eine wichtige Rolle beim individuellen Risiko für die Entstehung der Atherosklerose spielt. Das kann die Tür für neue Therapie-Optionen für jene Patienten öffnen, deren Atherosklerose bzw. Plaque-Bildung in den Arterien bisher nicht erklärbar waren. Die Ergebnisse legen nach Ansicht der Forscher nahe, Probiotika zu nutzen, um belastende Stoffe im Darm zu bekämpfen und das Risiko für kardiovaskuläre Krankheiten zu verringern. Die so veränderte Besiedelung des Darms mit erwünschten Darmbakterien könnte eine neue Annäherung an die Therapie der Atherosklerose sein.

Unser Tipp: Noch ist nicht ermittelt, welche Darmbakterien sich am besten bei der Prävention der Atherosklerose bewähren könnten. in vielen anderen Studien erwies sich jedoch besonders die Gabe von Laktobazillen und Bifidobakterien als nützlich, um die Darmgesundheit zu verbessern.